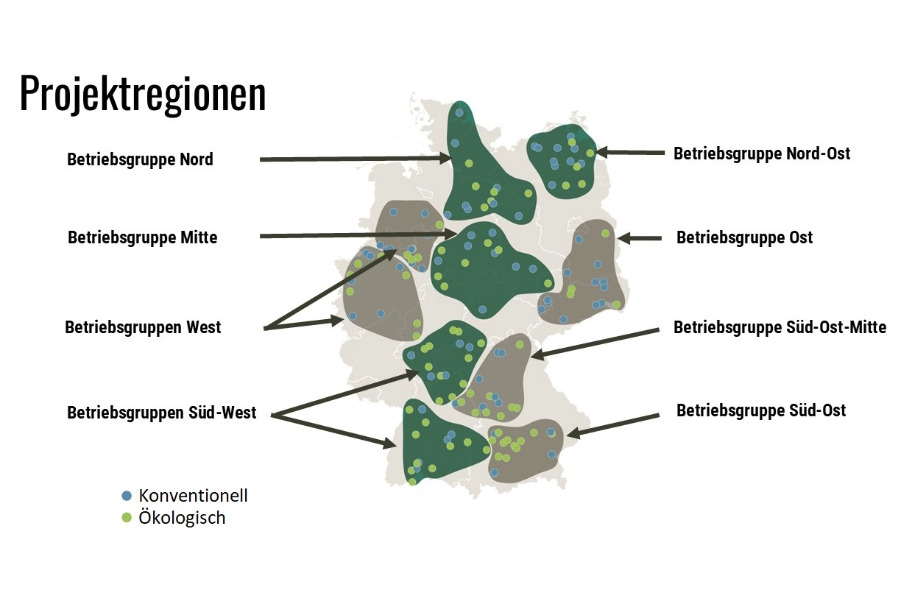

Im Rahmen des HumusKlimaNetz fanden im Frühjahr 2025, zwischen Ende März und Mitte April, Bodenschulungen für die insgesamt 150 Projekt-Landwirt:innen an bundesweiten Standorten statt. In jeder der zehn Projektregionen wurde eine Schulung durchgeführt.

Die zehn Projektregionen des HumusKlimaNetz, in denen je eine Bodenschulung stattfand.

Die Bodenschulungen wurden von BODEN.BILDUNG, einer Initiative der Bioland Stiftung, im Rahmen des HumusKlimaNetz umgesetzt. Je nach Region haben Michaela Braun, Leitung BODEN.BILDUNG, Hans Schiefereder, Ackerbauberater, Bioland, und Christoph Felgentreu, Interessengemeinschaft gesunder Boden, die Schulungen geleitet. Ziel war es, bodenkundliches Fachwissen bei den Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern und Mitarbeitenden der Projektbetriebe aufzufrischen und zu vertiefen, so dass die Landwirt:innen den Zustand ihrer Böden sicher bestimmen und fundierte Handlungsentscheidungen treffen können. Um den Wissenstransfer im Projekt zu sichern, dienten die Schulungen auch dazu, die Teilnehmenden zu befähigen, ihr Wissen auf Feldtagen und weiteren Veranstaltungen anschaulich zu vermitteln.

Die Bodenschulungen starteten am Morgen auf den gastgebenden Betrieben mit einem theoretischen Input. Am späten Vormittag wurden Bodenziegel analysiert, die die Landwirtinnen und Landwirte von ihren jeweiligen Flächen mitgebracht hatten. Nach einer Mittagspause ging es raus auf den Acker.

Schulungsteilnehmende der Bodenschulung des HumusKlimaNetz

Präsentation des Workshopleitenden bei der Bodenschulung

Der Boden ist ein komplexes System. Im Theorieteil ging es um die Relevanz der Bodenstrukur, welche Stellschrauben es für Praktikerinnen und Praktiker gibt, um den Boden zu verbessern und was die Bodenansprache bringt. Die Teilnehmenden lauschten den Ausführungen der Referierenden darüber, wie sich Boden und Pflanzen gegenseitig beeinflussen und wie sich die Nährstoffdynamik und ein gesundes Bodenleben auf den eigenen Betrieb auswirken.

Nach dem Theorieteil gab es Gelegenheit, verschiedene Bodentests selbst durchzuführen. Dazu hatten die Landwirtinnen und Landwirte Bodenziegel vom eigenen Betrieb zur Schulung mitgebracht.

Schulungsteilnehmende bei der Bodenansprache

Mitgebrachte Bodenziegel der Landwirt:innen

Bei der Fingerprobe zur Bestimmung der Bodenart wurde dem mitgebrachten Bodenziegel ein kleines Bodenstück entnommen, mäßig durchfeuchtet und anschließend geknetet und zu einer walnussgroßen Kugel geformt. Die Formbarkeit der Kugel gibt Rückschlüsse auf die Bodenart, ob es sich also um Sand, schwach lehmigen Sand, stark sandigen Lehm, sandigen Lehm, Lehm, lehmigen Ton oder Ton handelte, die die Landwirt:innen in den Händen hielten.

Die Schulungsteilnehmenden führen die Fingerprobe zur Bestimmung der Bodenart durch

Boden nach Bearbeitung durch die Fingerprobe

Die Krümelstabilität des Bodens wurde anhand des Verschlämmungsbildes nach Sekera getestet. Auf einem Teller wurde destilliertes Wasser ausgebracht und anschließend luftgetrockneter Boden hinzugefügt. Eine gute Krümelstabilität ist die Grundlage für erosionsstabile Böden. Schnell zerfallende Krümel verschlämmen die Poren und das Wasser kann nicht mehr aufgenommen werden, fließt ab und steht nicht mehr zur Verfügung. Die Bodenkrümel zerfielen während des Tests, je nach Bodenzustand, unterschiedlich. Wenn nach einer festgelegten Zeit, in der der Boden mit dem Wasser geschwenkt wird, die Bodenstruktur erhalten bleibt, deutet das auf eine sehr gute Krümelstabilität hin. Löst der Boden sich hingegen vollständig auf, ist das ein Zeichen für eine schlechte Krümelstabilität, der Boden ist stark erosionsgefährdet.

Die gute Krümelstabilität eines Bodens ist hier erkennbar

Weniger gute Krümelstabilität

Der Carbonat-Test ist eine einfache Methode, um zu prüfen, ob carbonatische Verbindungen wie Kalk (Calciumcarbonat) oder Dolomit (Calcium-Magnesium-Carbonat) im Boden enthalten sind.

Carbonate im Boden wirken als pH-Puffer: Sie neutralisieren überschüssige Säuren und schützen den Boden dadurch vor Versauerung. So schaffen sie günstige Bedingungen für das Pflanzenwachstum. Um festzustellen, ob Carbonat im eigenen Ackerboden vorhanden ist, wurde durch die Landwirt:innen auf einem kleinen Teller eine kleine Menge des selbst mitgebrachten Bodens verteilt. Anschließend beträufelten die Landwirtinnen und Landwirte den Boden mit ein paar Tropfen stark verdünnter, 10-prozentiger, Salzsäure und beobachteten, was geschah. Wenn es anschließend auf dem Boden blubberte oder schäumte, dann ist Carbonat im Boden vorhanden. Das Blubbern entsteht durch die Bildung von Kohlendioxid (CO₂), das bei der Reaktion von Salzsäure mit Carbonat freigesetzt wird.

Carbonattest zur Bestimmung von carbonatischen Verbindungen im Boden

Schulungsteilnehmende bei den Bodentests

Auch der pH-Wert des Bodens wurde durch die Schulungsteilnehmenden mithilfe eines pH-Meter-Testkits untersucht. Dazu brachten die Landwirt:innen etwas Boden und eine Indikatorenlösung auf einer pH-Messplatte mit Farbskala auf, die anschließend den pH-Wert angab. Über eine Farbskala von grün, über gelb und orange bis rot konnte der pH-Wert abgelesen werden. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 5,8 und 6,9. Dieser ist günstig für die meisten Bodenfunktionen. Durch Austauscherprozesse wird Säure abgepuffert, gleichzeitig werden Nährstoffe mobilisiert.

Die pH-Meter zeigen den pH-Wert des getesteten Bodens an

Nach den Tests ging die Schulung auf den Ackerflächen der Betriebe weiter. Auf den ausgesuchten Schlägen wurde bereits vorher je mindestens ein Bodenprofil ausgehoben, um es mit der Schulungsleitung gemeinsam zu interpretieren. Hier blieb viel Zeit für Austausch. Auf dem Schlag wurden verschiedene Versickerungstests sowie der Test mit der Bodensonde durchgeführt.

Erläuterungen im ausgehobenen Bodenprofil auf dem Acker

Austausch der Schulungsteilnehmenden in einem ausgehobenen Bodenprofil

Die Bodensonde ist ein Gerät, das dazu dient, Bodenschichten mit unterschiedlicher Dichte, Wasserdurchlässigkeit und Bodenart zu erkennen, ohne dabei den Boden aufgraben zu müssen. Die Bodensonde wurde langsam und mit gleicher Druckausübung senkrecht in den Boden gestochen, bis ein stärkerer Eindringungswiderstand spürbar war. Die erreichte Tiefe wurde markiert und nach dem Herausziehen abgelesen. Auf diese Weise kann das Bodenprofil einer Fläche abgetastet werden, ohne es ausheben zu müssen. Tiefen mit stärkerem Widerstand deuten darauf hin, dass der Boden dichter gelagert ist. Bei sehr feuchten Böden ist der Widerstand geringer. Bei sehr trockenen Böden ist der Test nahezu unmöglich. Beide Zustände eignen sich nicht, um den Test durchzuführen.

Die Schulungsleitende gießt Wasser in einen Versickerungsring

mit Wasser gefüllter Versickerungsring für den Versickerungstest

Weitere Tests bezogen sich auf die Infiltrationsleistung des Bodens und wurden unter anderem mithilfe eines Versickerungsrings durchgeführt. Bei zunehmenden Starkregenereignissen und Dürreperioden ist die Infiltrationsleistung des Bodens eine wichtige Eigenschaft. Stabile Krümel sind dabei die Voraussetzung für eine gute Wasserinfiltration. Böden mit einer guten Humus- und Aggregatstabilität sind weniger gefährdet zu verschlämmen oder geprägt von Erosionen.

In einem Versickerungsring, einem Stahlring oder KG-Rohr, wurde auf der Ackerfläche eine bestimmte Menge Wasser über einen Brausekopf einer gewöhnlichen Gießkanne ausgebracht. Die Zeit wurde gestoppt, bis das Wasser vollständig infiltriert war. Grundlegend gilt, je schneller das Wasser in den Boden versickern kann, desto geringer ist die Gefahr von Bodenabtrag und Verschlämmung. Nach Abschluss der Wasserinfiltration sollte eine sorgfältige Begutachtung erfolgen, um festzustellen, wo das Wasser tatsächlich verblieben ist. So kann es beispielsweise vorkommen, dass das Wasser über ein Mäuseloch schnell in tiefere Bodenschichten abfließt, ohne im durchwurzelten Oberboden gespeichert zu werden. Eine schnelle Infiltration ist daher nicht zwangsläufig positiv zu bewerten. Ziel sollte es sein, das Wasser im Boden zu halten, insbesondere im pflanzenverfügbaren Bereich.

Die Infiltrationstests auf der Fläche wurden mit Wasser durchgeführt sowie mit Wasser und vorheriger Ausbringung von Gülle und Gärresten auf dem zu testenden Bereich. Durch die Ausbringung von Gülle oder Gärresten ohne weitere Einarbeitung verschlämmt die Bodenoberfläche, so dass bei einem anschließenden Regenereignis die Wasseraufnahme in den Boden schlechter verläuft. Gärreste und Rindergülle haben hohe Kaligehalte (Rindergülle noch höhere als Gärreste). Kalium ist in der Lage die Calciumbrücken zwischen den Ton-Humus-Komplexen zu lösen und sie damit zu zerstören. Dadurch verlieren die Bodenteilchen – und damit auch die Bodenoberfläche – an Stabilität, sacken zusammen, Poren schließen sich, und die Bodenoberfläche verdichtet. In der Folge kann Wasser schlechter in den Boden eindringen, es staut sich an der Oberfläche und fließt verstärkt oberflächlich ab. Die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens wird dadurch deutlich reduziert.

Das Wasser versickerte bei der Variante mit Rindergülle noch schlechter als bei der Variante mit Gärresten, da die Rindergülle noch höhere Kaligehalte hat. Kalium wirkt also verschlämmend auf die Bodenoberfläche.

Versickerungstest auf dem Acker mit vorheriger Ausbringung von Gülle

Versickerungstest auf dem Acker mithilfe des Versickerungsrings

Nach Rückkehr zu den gastgebenden Betrieben gab es Gelegenheit für weiteren Austausch und Rückfragen an die Referierenden.

In den kommenden HumusClubs sollen die gelernten Inhalte und insbesondere Handlungsableitungen aufgenommen und vertieft werden.