Nach einer beispiellosen Beprobungskampagne, bei der in zwei Jahren über 10.000 Bodenproben auf über 1.000 Flächen erhoben und analysiert wurden, steht die erste Auswertung der initialen Erhebung der Flächen im HumusKlimaNetz vor dem Abschluss. Die in einer Tiefenstufe von 0 – 25 cm beprobten Parameter Bodenart, Bodenkohlenstoffgehalt, Stickstoffgehalt, Trockenrohdichte und pH-Wert liefern wertvolle Hinweise auf den Zustand der Projektflächen. Sie dienen als Grundlage für die Modellierung und Messung der Maßnahmenwirkung.

Insgesamt zeigt die Bodenprobenauswertung, bis auf wenige Ausnahmen, verlässliche und konsistente Ergebnisse. Eine kurze Zusammenfassung der flächenübergreifenden Auswertungen werden im Nachfolgenden vorgestellt.

Bodenart: Rund 70 % der HumusKlimaNetz-Projektflächen weisen lehmige Böden auf, die übrigen Flächen bestehen überwiegend aus sandigen und nur wenigen tonigen Standorten. Dies ist mit der räumlichen Verteilung der Projektflächen begründet, die zu Beginn des Projektes repräsentativ gewählt wurden und zugleich sehr gut mit der räumlichen Verteilung der Flächen der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft übereinstimmen (Poeplau et al., 2020). Die sandigen Standorte überwiegen in Norddeutschland, die im Projekt 20 % der Flächen ausmachen. Schwere Böden überwiegen in Mittel- und Süddeutschland. Der Ton- und Feinschluffgehalt ist ein entscheidender Faktor für die Stabilisierung von organischem Kohlenstoff: Tonreiche Böden speichern im Allgemeinen mehr Kohlenstoff als sandige.

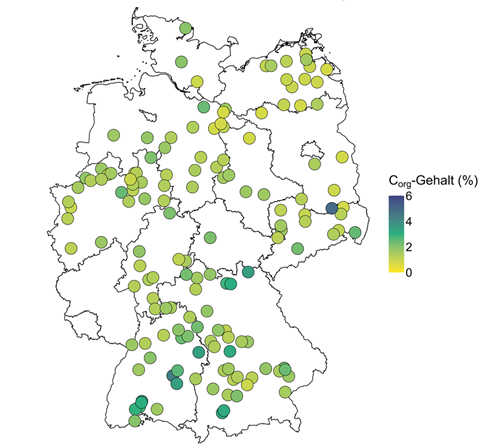

Bodenkohlenstoff (Corg): Die Proben zeigen mittlere Corg-Gehalte von 1,76 % (min. 0,35 %, max. 10 %), was einem durchschnittlichen Humusgehalt von etwa 3 % entspricht (Humus enthält ungefähr 58 % Kohlenstoff). Die Gehalte stimmen mit den Werten in der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft überein und zeigen einen Gradienten mit höheren Werten im Süden und niedrigeren im Norden (Jacobs et al., 2018; Poeplau et al., 2020). In Corg-Vorräte umgerechnet besitzen die Flächen im HumusKlimaNetz in den obersten 25 cm im Mittel 58 t C pro Hektar, was über 200 t CO2 entspricht. Im Vergleich mit der Bodenzustandserhebung liegen 61 % aller Flächen im erwarteten Kohlenstoffbereich (Drexler et al., 2022). Nur 10 % der Flächen liegen unterhalb und 29 % über den erwarteten Werten.

Betriebsdurchschnittliche Bodenkohlenstoffgehalte (Masse-%) der Projektbetriebe im Modell- und Demonstrationsvorhaben HumusklimaNetz (© Thünen-Institut)

Stickstoff: Der gesamte Stickstoffgehalt beträgt in den oberen 25 cm im Durchschnitt 0,16 % (min. 0,03 %, max. 0,63 %). Das C/N-Verhältnis liegt damit bei etwa 11, d.h. im idealen Bereich. Insgesamt weisen 43 Flächen hohe C/N-Verhältnisse von über 20 auf, was auf schlecht umsetzbare, stickstoffarme organische Substanz hinweist.

Trockenrohdichte: Auf den Projektflächen im HumusKlimaNetz liegt die Trockenrohdichte des Feinbodens bei durchschnittlich 1,43 g/cm³ (min. 0,63 g/cm³, max. 1,94 g/cm³) und ist damit etwas höher als erwartet. Die Trockenrohdichte ist eine essenzielle Größe zur Berechnung der Kohlenstoffvorräte und gibt die Dichte des Bodens im Oberboden wieder. Zu hohe Trockenrohdichten beeinflussen Wurzelwachstum, Porosität, Nährstoffverfügbarkeit und Wasserinfiltration negativ. Die Trockenrohdichte wird maßgeblich durch die Bodenart beeinflusst und variiert im Laufe des Jahres, insbesondere wenn der Boden bearbeitet wird.

pH-Wert: Der pH-Wert steuert die chemischen, physikalischen und biologischen Bodeneigenschaften und ist insbesondere für das Bodenleben sehr wichtig. Mit einem Mittelwert von 6,5 (min. 4,2, max. 7,7) liegen die meisten Flächen im Projekt im Optimalbereich. Nach der Kalk-Düngeempfehlung der VDLUFA lagen bei 10 % der Ackerflächen die pH-Werte im sehr niedrigen oder sehr hohen Bereich (Kerschberger et al., 2000). Insbesondere in Norddeutschland gibt es einige Standorte mit pH-Werten < 5,5. Sie liegen damit in einem Bereich, bei dem für viele Kulturarten negative Ertragsauswirkungen zu erwarten sind.

Die im HumusKlimaNetz beprobten Flächen decken das breite Spektrum der Böden in Deutschland ab. Die Ergebnisse der gemessenen Bodenparameter entsprechen weitgehend den Erwartungen. Die meisten Böden befinden sich in einem guten Zustand. Zusammen mit den Bewirtschaftungsdaten der Betriebe sind die Bodenprobenergebnisse ein essenzieller Baustein für kommende Auswertungen im HumusKlimaNetz, darunter THG-Bilanzen und Kosten-Nutzen Bewertungen der Maßnahmen. Im weiteren Projektverlauf sind zwei Wiederbeprobungen vorgesehen, die noch bessere Rückschlüsse, vor allem zur zeitlichen Wirkung der Maßnahmen ermöglichen.

Literaturverzeichnis

Drexler, Sophie, Gabriele Broll, Heinz Flessa, and Axel Don. ‘Benchmarking Soil Organic Carbon to Support Agricultural Carbon Management: A German Case Study’. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 185, no. 3 (2022): 427–40. https://doi.org/10.1002/jpln.202200007.

Jacobs, Anna, Heinz Flessa, and Axel Don. Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland – Ergebnisse der Bodenzustandserhebung. DE: Johann Heinrich von Thünen-Institut (2018). https://doi.org/10.3220/REP1542818391000.

Kerschberger, Jena, B. Deller, U. Hege, J. Heyn, H.-E. Kape, O. Krause, J. Pollehn, J. Rex, and K. Severin. ‘Bestimmung des Kalkbedarfs von Acker- und Grünlandböden – Anlage Richtwerte für das Rahmenschema zur Kalkbedarfsermittlung in Deutschland’. Accessed 6 May 2025. https://www.vdlufa.de/wp-content/uploads/2021/05/0-9-kalkanl.pdf.

Poeplau, Christopher, Axel Don, Heinz Flessa, Arne Heidkamp, Anna Jacobs, and Roland Prietz. ‘Erste Bodenzustandserhebung Landwirtschaft – Kerndatensatz’, 20 January 2020. https://doi.org/10.3220/DATA20200203151139.

Poeplau, Christopher, Anna Jacobs, Axel Don, Cora Vos, Florian Schneider, Mareille Wittnebel, Bärbel Tiemeyer, Arne Heidkamp, Roland Prietz, and Heinz Flessa. ‘Stocks of Organic Carbon in German Agricultural Soils—Key Results of the First Comprehensive Inventory’. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 183, no. 6 (2020): 665–81. https://doi.org/10.1002/jpln.202000113.